前言

我对AI的关注比较宽泛,甚至可以说不够聚焦,以至于这个公众号的定位都有点模糊。

不过在做内容这件事上,我坚持长期主义,但在选题上却三分钟热度。

耐心与好奇心似乎相互矛盾——随着年龄增长,好奇心在减弱,而耐心却在增强。

但是,这种三分钟热度也有好的方面。正因如此,我得以接触设计、编程、产品和运营等多个领域。让我在使用 Cursor 时能够更准确地定位问题,开发产品。

过去两年,我主要分享AI相关的提示词和Agent 的应用,同时也会介绍新产品和新技术的使用体验。最近则更多地在分享AI编程相关的内容。

通常AI工具用多了,我就会陷入沉思,开始思考一些基本问题:AI到底是什么?它对我有什么改变?我为什么要关注它?

这时候,如果想通了,我会写一篇文章——我把这类文章称为"个人工具哲学"。如果想不通,就索性不想了,免得失眠。

今天这篇文章,就是这段时间思考的,AI 对阅读的改变正在发生,我们该采取什么措施应对。

历史

印刷机发明前,知识由少数精英控制,主要通过手稿传播。识字率低,教育机会有限。

活字印刷术带来革命性变革,实现了知识的大规模传播。到1500年,西欧已有1000台印刷机,产出2000多万册书籍。

但印刷术也引发争议,包括假信息传播和就业担忧。不过它最终创造了新的出版产业,催生了多个相关职业。

此后,媒体诞生,并经历了重大演变:从古罗马的《每日纪事报》到17世纪的报纸,再到19世纪的大众杂志。印刷技术进步使发行量激增。

20世纪见证了广播、电视的兴起,它们革新了信息传播方式,扩大了受众群体。

到了互联网时代,全球即时通信成为现实。移动技术和社交媒体的普及,使内容创作更加民主化,人人都能随时随地获取和分享信息。

改变

互联网时代,我们的注意力都集中在屏幕上,阅读变得更加碎片化。

现在,只需一分钟搜索小红书,就能了解云南特产及各类用户的评价;

五分钟阅读一篇公众号文章,就能理解ChatGPT的运作原理;

十分钟观看一段B站视频,就能学会使用Cursor开发网站。

AI的出现则带来了另一番变革。

相比于短视频式的被动接收信息,AI带来的信息是主动索取的,需要我们思考并组织语言,提问得到答案。

在阅读方面,基于GPT、Claude、DeepSeek等大模型的辅助阅读产品不断出现。

借助沉浸式翻译,我可以阅读任何语言的文章和视频;

通过Folo这款RSS工具,我能够聚合自己感兴趣的博客、推特、YouTube博主等内容。

比如我最近经常收听播客的"跨国串门儿计划"就是一个很好的例子。

这个播客由一位产品经理主理,他将国外AI、科技行业大佬的访谈内容翻译成中文播客。即使是1-2小时的音频,翻译后的中文版本也显得自然流畅,嘉宾的口音特点都完美保留。

过去,语言、时间和地域都是我们获取信息的障碍,如今这些限制已经不复存在。

四种阅读方式

虽然AI增加便利性,但人类对于书籍、论文、这种深度阅读和思考的形式并没有消失。甚至会变得更加重要。

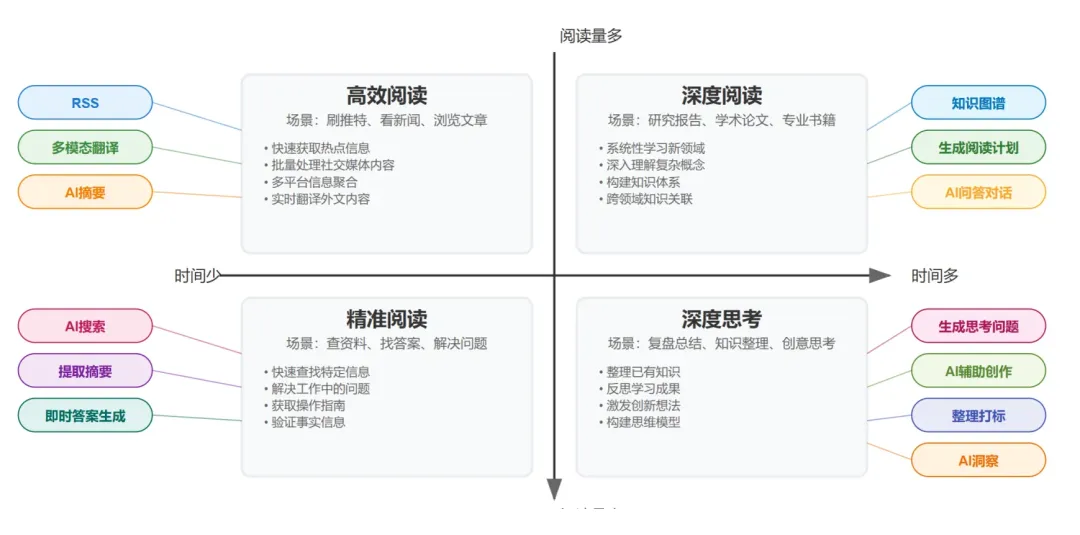

在我总结以下四种阅读方式的时候,我发现,目前市面上的效率工具,都是针对高效阅读和精准阅读的。

比如各种浏览器插件可以帮助人翻译、摘要、聚合文章,大模型可以帮我们搜索、

但大模型的深度思考不是人类的深度思考。

人类的深度阅读、深度思考,是建立在大量的实践、高质量文章的输入上的,它依旧需要我们花费时间、咬文嚼字。

阅读一篇文章,需要咬文嚼字,思考随机而生,就像使用Cursor开发产品一样,需要逐个添加功能,认真思考每个环节的问题。它再强大也不能一步生成一个微信。

新的阅读习惯

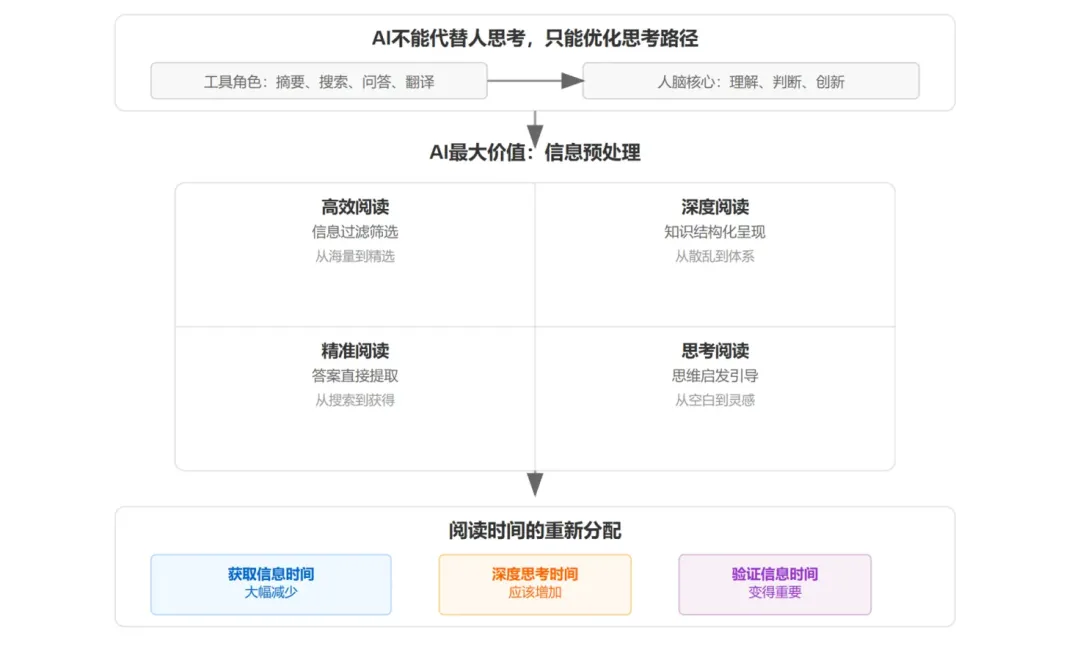

AI 在阅读方面最大的价值是信息预处理,它不能代替人类思考,只能优化思考路径。

但是就这一点,已经需要我们足够重视,当前的阅读行为习惯该如何改变了。下面是我的三个观点

1.AI 的摘要和思考都不代表人类的摘要,且勿把摘要阅读当成习惯

当我们阅读文章时,思绪会随文字流动,在这个过程中产生理解、提出问题并探索答案。这些思考最终形成我们对文章的独特理解,

尤其体现在我们对外输出、向他人讲述时,这种深度的人类思维过程是AI的摘要和思考无法替代的。

2.获取信息的时间大幅减少,深度思考时间应该增加

我们要警惕的是,不能因为 AI 的到来而沾沾自喜,认为看了 10 篇文章就学到了原来 10 倍的知识量。

AI 工具应该提升阅读的质量,而不是数量。我们需要投入更多时间去思考,而不是一味地阅读。通过写作和与他人交流这样的输出方式,才是最好的思考途径。

用主动思考取代被动接收。

3.验证信息变得更为重要

AI生成内容混合使用各种来源的信息。

信息的时效性、事实和观点的辨认变得极为困难。

不知道大家有没有和我一样的感觉,在读Deepsearch搜索的几千字的报告时,尽管是有信息量的,但是很难有读人类写的那种带动个人情绪的感觉,更难产生顿悟的时刻。

就像AI做了一碗营养丰富的饭,我却分不清里面的食材是什么,也不知道它能给我带来什么营养。或许对于从小在 AI 环境下成长的群体,信息源这个词会被重新定义。

知识管理更加便捷且重要

搭建知识库需要每天投入时间来收集、整理、输出自己感兴趣的知识。这是一个长期积累的过程,其价值会像复利一样增长。

在AI出现之前,信息的收集和整理都极为耗时,高质量的内容分散在个人博客、X、reddit等各个平台上,能否遇到有价值的信息完全靠运气。

我常用的知识管理方法是PARA:

- 创建自己正在做的项目(Project)

- 设定自己关注的领域(Area)在社交媒体关注相关的博主

- 对于有价值的信息保存到(Resource)

- 过时的资源,进行归档(Archive)

随着AI的出现,我们只需提出一个问题就能搜遍全网,信息收集和整理变得前所未有的便捷。

知识管理的核心在于输出和创作,而AI带来的改变也是输入简单了,输出更为重要。这种层面看,可以说AI 是为知识管理而生的。

知识管理本质上是一种促进思考和输出的有效方法论。

下面这个图是我三年前分享的知识管理方法论:

选择方法,善用工具

尽管信息收集和整理变得简单了,但输出和思考的难度并未降低,反而更具挑战性。

这是因为我们的注意力结构正在改变:AI带来了比短视频更大规模的信息量,文字、图片、视频、音频快速消费的内容不断增加,多巴胺分泌过度必然抑制了内啡肽的产生……

现在,就可以选择一个可以使用一生的知识管理方法论,或者几个可以增强效率的AI工具。

方法论是能够把各种工具串联起来,用好的理念,除了上面的PARA,还可以了解下卡片盒笔记法、第二大脑(BASB)、CODE方法:Capture(捕获)、Organize(组织)、Distill(提炼)、Express(表达)等等

而对于工具的选择有非常:

- 知识库工具:Notion、Obsidian、Logseq、Roam Research

- AI知识库:NotebookLLM、ima、纳米AI、飞书

- 信息聚合:folo、Readwise、Instapaper、

- 任务/笔记管理:Todoist、Things、TickTick、flomo、Get笔记

- 通用Agent:Genspark、Skywork、Manus、Flowith

相比于效率来说,更应该选择能够对自己的知识管理的理念产生突破的工具。比如说Notion的产品设计,将图片、文字、视频视为块,块组合成文章。

文章又组合成数据库,这在我看来就是对我知识管理颠覆性的改变。我可以收集互联网上任何信息在这里,组合成文章或数据库。

还有我和一个朋友开发的产品:Readecho。它可以同步并回顾微信读书笔记,统一管理你的划线内容,并每天通过邮件发送几条你曾经的读书笔记。

这让我过去读过的书籍再次发挥价值,并且使我更加珍视阅读的重要性,培养了好的阅读习惯,不断丰富自己的划线库。

感兴趣的可以试试:readecho.cn

Learning in Public

输出的正反馈,多来自于社交媒体,我在即刻和小红书分享过很多内容,这使得我的知识管理系统得以运转多年。

把自己学到的东西、目前的困惑、创造的兴奋传递出去,困惑会得到解答,也会认识到更专业更厉害的人。

一方面发出去的内容在训练平台的推荐算法,为我推荐优质的信息,另一个方面,我将获得更多志同道合的朋友。

改变正在发生,或许一年后再来看,我们将更清晰地看到 AI 对阅读所带来的改变。

本文由公众号“ 空格的键盘”授权AI产品之家转载,原文连接: https://mp.weixin.qq.com/s/O4EzuK2QxGxqpBMcIN4fjQ