全球顶级管理咨询公司贝恩(bain)发布了《2025年技术报告》。

主要基于二级市场研究、财务数据分析以及大量行业访谈,深入剖析了当前全球科技行业的核心趋势、竞争格局与未来机遇。

该报告指出,AI已成为定义当下时代的颠覆性力量,其影响力远超以往任何技术浪潮,正重塑商业战略、政治、贸易、国防乃至社会公平等多个领域。

在这一进程中,AI领域的领导者正不断扩大优势,而仍处于试点阶段的企业则面临被远远甩在身后的风险。

8000亿美金AI算力缺口

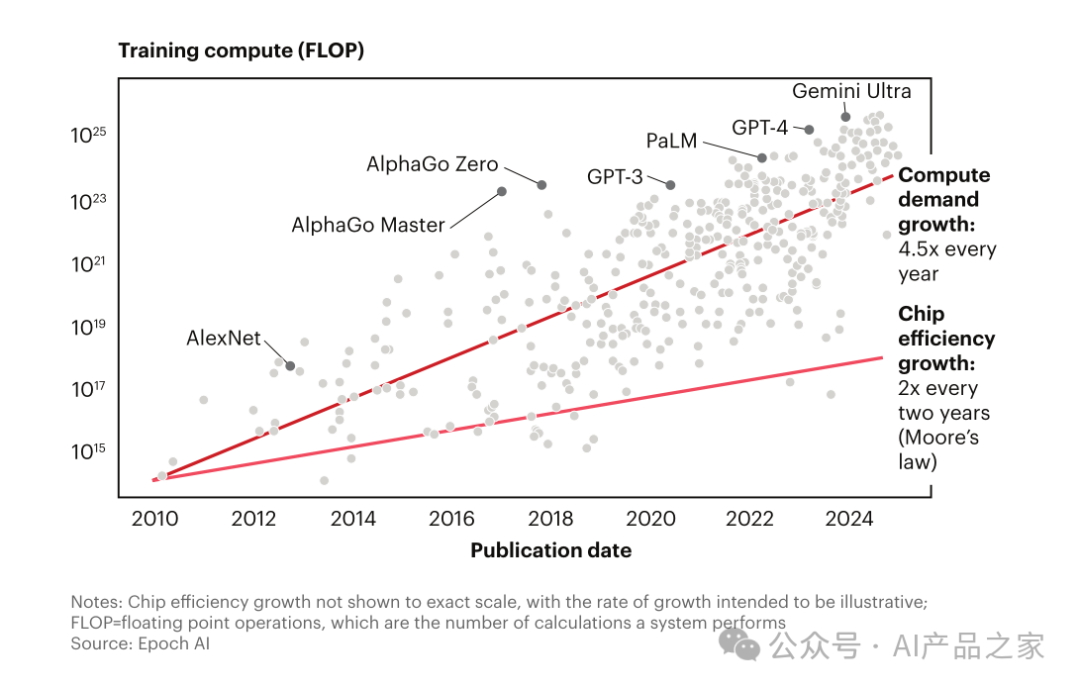

从增长速度来看,AI算力需求已彻底脱离传统技术演进的框架。

贝恩指出,过去十年间,AI训练所需的算力以每年4.5倍的速度爆发式增长,这一增速是摩尔定律的两倍以上。

为了让这一增速更具具象感,报告做了一个生动类比:

若将摩尔定律的增速应用于汽车行业,如今的汽车时速可达30万英里、油耗达200万英里/加仑、成本仅4美分,而AI算力需求的增长速度,比这一“科幻级”增速还要更快。

以具体模型为例,从2012年的AlexNet到2025年的GeminiUltra、GPT-4,AI模型训练所需的算力已从10^17FLOP跃升至10^25FLOP,短短十三年间增长了1亿倍,且这一增长曲线尚无放缓迹象。

贝恩基于当前趋势预测,到2030年,全球AI算力总需求将达到200吉瓦(GW),其中仅美国一国的需求就将突破100吉瓦。

这一数字意味着,美国电网需要为AI单独承载相当于当前多个大型城市的总电力负荷,而美国电网过去20年的电力负荷增长一直保持相对平稳,100吉瓦的新增需求将彻底打破现有能源供应平衡。

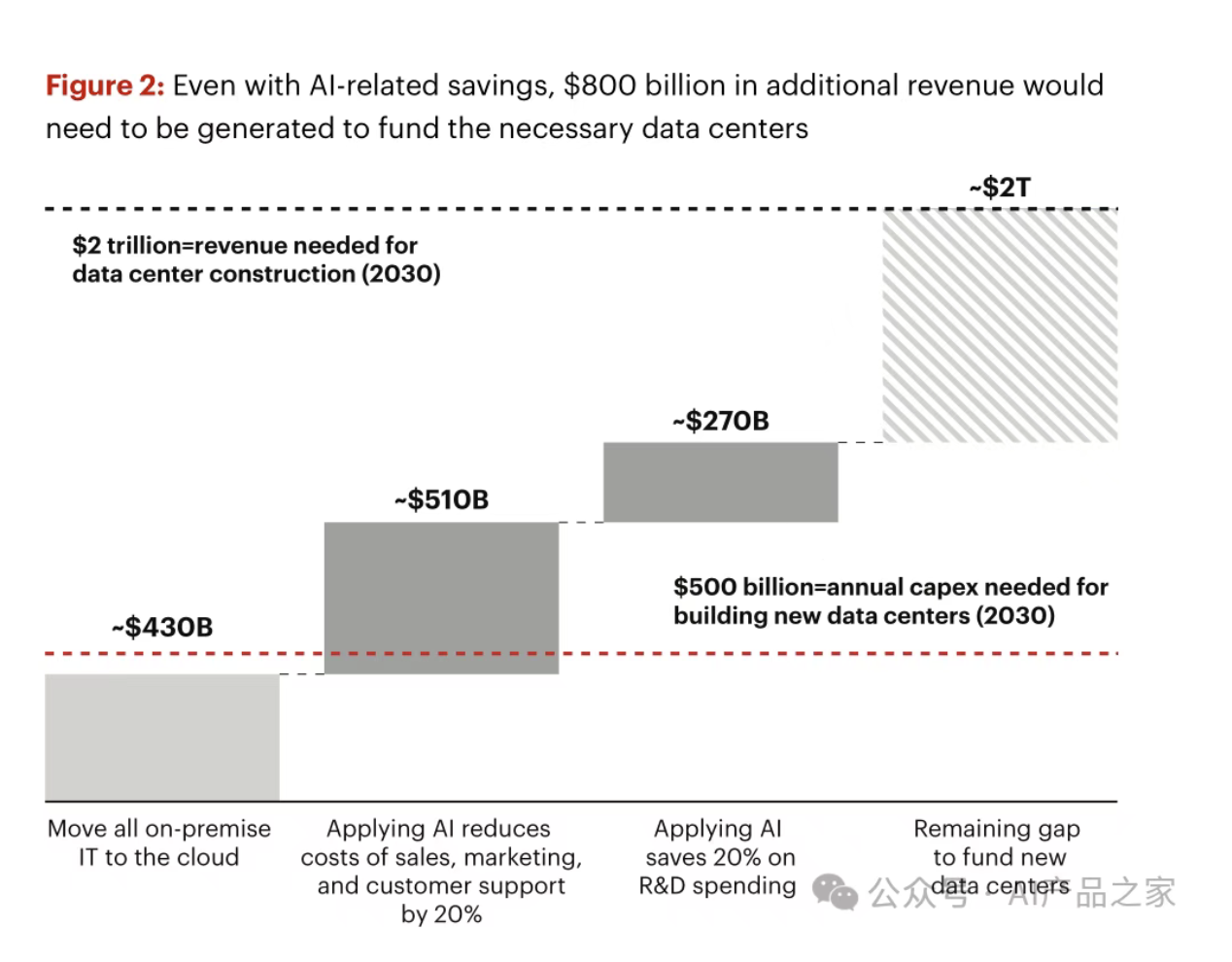

要满足2030年的AI算力需求,全球每年需投入约5000亿美元用于新建数据中心,这一数字远超任何国家的政府补贴规模,完全依赖私营部门的资本支撑。

而根据云计算行业“资本支出与营收”的可持续比例(即Capex通常不超过营收的一定比例以确保盈利),5000亿美元的年Capex需要对应2万亿美元的年营收才能维持财务健康。

但现实是,即便将全球企业的所有本地IT预算(约4300亿美元)全部转移至云端,再加上AI技术在销售、营销、客服、研发等领域带来的20%成本节约(约1.2万亿美元),并将这些资金全部reinvest到数据中心建设中,仍存在8000亿美元的营收缺口。

这意味着,若无法通过AI应用创新催生足够多的新商业模式(如AI驱动的药物研发、自动驾驶、智能物流等)来填补这一缺口,全球算力建设将面临资金链断裂的风险,部分企业可能因无法承担高昂的算力成本而被迫退出AI竞争,最终导致算力资源进一步向头部科技巨头集中,加剧行业垄断。

构建AI Agent基础是企业架构的变革核心

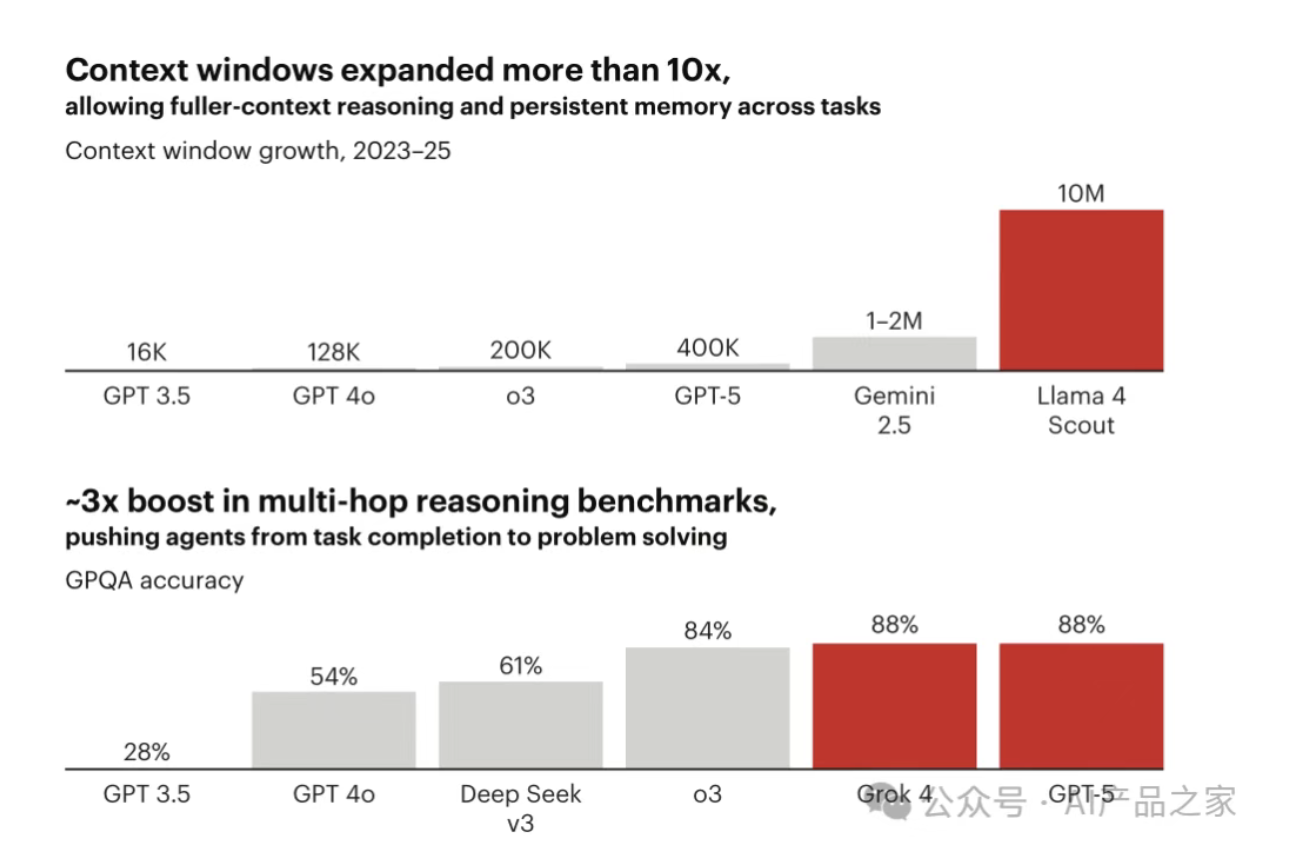

Bain报告指出,AI Agent正从技术概念演变为重塑企业运营的核心力量。

与以往自动化技术仅优化单一流程不同,AI Agent具备自主推理、跨系统协同能力,其规模化应用要求企业打破传统架构的孤岛、数据壁垒与治理框架,进行从底层技术到顶层运营的全方位结构性重塑。

这一变革源于AI Agent的独特能力:

它需要实时获取跨业务域的上下文数据以支撑决策,需要在执行复杂任务时保持行为的可观测性与可解释性以满足合规要求,需要在自主协作中平衡安全性与效率,还需要在动态运行中控制算力成本波动。

这些需求恰恰击中了传统企业架构的痛点。

传统架构多以部门级系统为核心,数据分散在CRM、ERP、SaaS工具等多个孤岛中,缺乏实时集成能力;

监控体系仅覆盖硬件与基础软件性能,无法追踪AI决策的全链路;

安全策略以静态权限管控为主,难以应对AI Agent自主调用工具带来的风险;

成本核算则基于固定资源分配,无法适配AI算力需求的动态变化。

这些局限性导致AI Agent若直接部署在现有架构中,要么因数据获取不畅无法发挥能力,要么因安全与合规风险被限制使用,最终沦为“试点级工具”而非规模化生产力。

为应对挑战,报告提出企业架构适配AI Agent需遵循五大核心原则:

一、 现代化核心平台。

这一原则要求企业将传统的批处理系统改造为具备实时响应能力、API友好的架构,让核心业务能力能被AI Agent快速发现与调用。

例如,部分金融企业采用银行业架构网络等行业标准框架,将“客户开户”“贷款审批”等核心流程拆解为标准化服务模块,AI Agent可通过API直接调用这些模块,无需重复开发功能。同时,企业需在新系统与legacy系统间建立灵活的集成层,避免因全面替换legacy系统带来的成本激增与业务中断,实现“新旧架构协同支撑AI Agent”的过渡状态。

二、确保AI Agent服务的互操作性。

随着AI Agent在企业内的普及,不同业务域、不同供应商提供的智能体需要协同工作,这就要求企业建立统一的通信标准与集成机制。

报告以Anthropic的Model Context Protocol(MCP)和谷歌的Agent2Agent(A2A)为例,指出这些协议已实现智能体间“工具调用、安全令牌传递、结果反馈”的语法标准化,但企业还需在此基础上支持多种智能体形态,包括基于内部工具构建的定制化智能体、嵌入在SaaS平台中的预构建智能体,以及从数据平台动态生成的临时智能体。

例如,某零售企业的“供应链智能体”可协调“库存智能体”(来自ERP系统)、“物流智能体”与“销售预测智能体”协同工作,通过统一协议实时同步库存数据、物流时效与销售需求,最终生成最优补货方案。

三、 分布式问责制。

这一原则解决了“架构控制权与业务创新平衡”的问题。

报告指出,AI Agent的架构变革不能由IT部门单独主导,而需建立“中央平台控制+业务领域自治”的双层治理模式:

中央平台团队负责搭建核心AI Agent平台,制定安全、数据治理与互操作性标准,确保全企业智能体的运行合规性;

业务领域则拥有对智能体的“组装、训练、测试、部署与监控”权限,可根据自身需求将领域知识注入智能体,同时确保业务数据与模型的安全性。例如,某制造企业的中央IT团队搭建了统一的AI Agent开发平台,提供数据接入、模型训练与安全监控工具;

而生产部门可基于该平台,结合“设备维护规则”“生产计划数据”构建专属的“设备预警智能体”,无需依赖IT团队即可快速迭代功能。

四、规模化数据访问。

这是支撑AI Agent推理能力的基础。

报告强调企业需打破数据格式与系统的限制,构建“结构化+非结构化数据”的统一访问体系。

传统企业架构多聚焦于结构化数据的管理,而AI Agent在处理复杂任务时,还需要依赖大量非结构化数据,如客户沟通邮件、设备故障图像、会议录音、合同文档等,这些数据往往分散在不同系统中,且缺乏标准化的接入管道。

为此,企业需建立专门的非结构化数据处理基础设施,包括数据ingestion工具(如实时抓取邮件、语音转文字系统)、存储架构(如向量数据库)与治理机制(如数据分类、隐私脱敏规则)。

某欧洲银行的实践案例显示,其通过整合结构化的客户交易数据与非结构化的客服通话记录、贷款申请文档,为AI Agent构建了“360度客户视图”,智能体可基于这些数据自主分析客户信用风险、推荐个性化金融产品,使客户转化率提升了25%。

五、更新治理与控制。

随着AI Agent承担更多决策,治理与控制必须进化。

企业需建立实时解释性、行为可观测性与自适应安全机制,以降低风险、维护客户信任。

同时,需通过动态资源分配、边缘部署策略和AI原生财务运营实践来管理算力成本的波动。

例如,某南美银行利用AI Agent通过WhatsApp处理实时PIX支付,客户只需发送照片或文字描述支付需求,AI Agent即可解释请求、识别支付对象、与客户确认并授权发送,整个过程在对话中完成,这要求企业建立强大的身份、同意与细粒度访问控制框架。