在 2025 年的云栖大会上,阿里云重磅发布了最新成果——通义千问大模型家族的全面升级。这一系列突破不仅展示了中国科技企业在人工智能领域的深度投入,也标志着大模型从“能用”走向“好用”的关键转折。

阿里云公布的多项权威评测结果显示,通义千问在中文任务上全面领先,在英文能力上也大幅追赶国际一流模型。无论是数学、逻辑推理,还是代码生成与多模态处理,通义千问都展现出强劲的性能。尤其是在 MMLU、C-Eval 等国际通用测试中,通义千问的成绩已跻身第一梯队,并在中文任务上建立显著优势。这意味着国产大模型不再仅是追随者,而是能够在部分关键维度上引领潮流。

真正推动大模型产业落地的关键,在于推理与长文本处理能力的突破。通义千问通过自研的推理框架与记忆机制,实现了数十万字级别的上下文理解,能够支持科研、法律、金融等需要处理大规模文档的行业场景。在推理能力方面,它结合符号推理与深度学习,在复杂数学题与逻辑问题上取得了新进展,极大提升了专业任务的准确率,为医疗诊断、自动化编程、智能决策等场景带来巨大潜力。

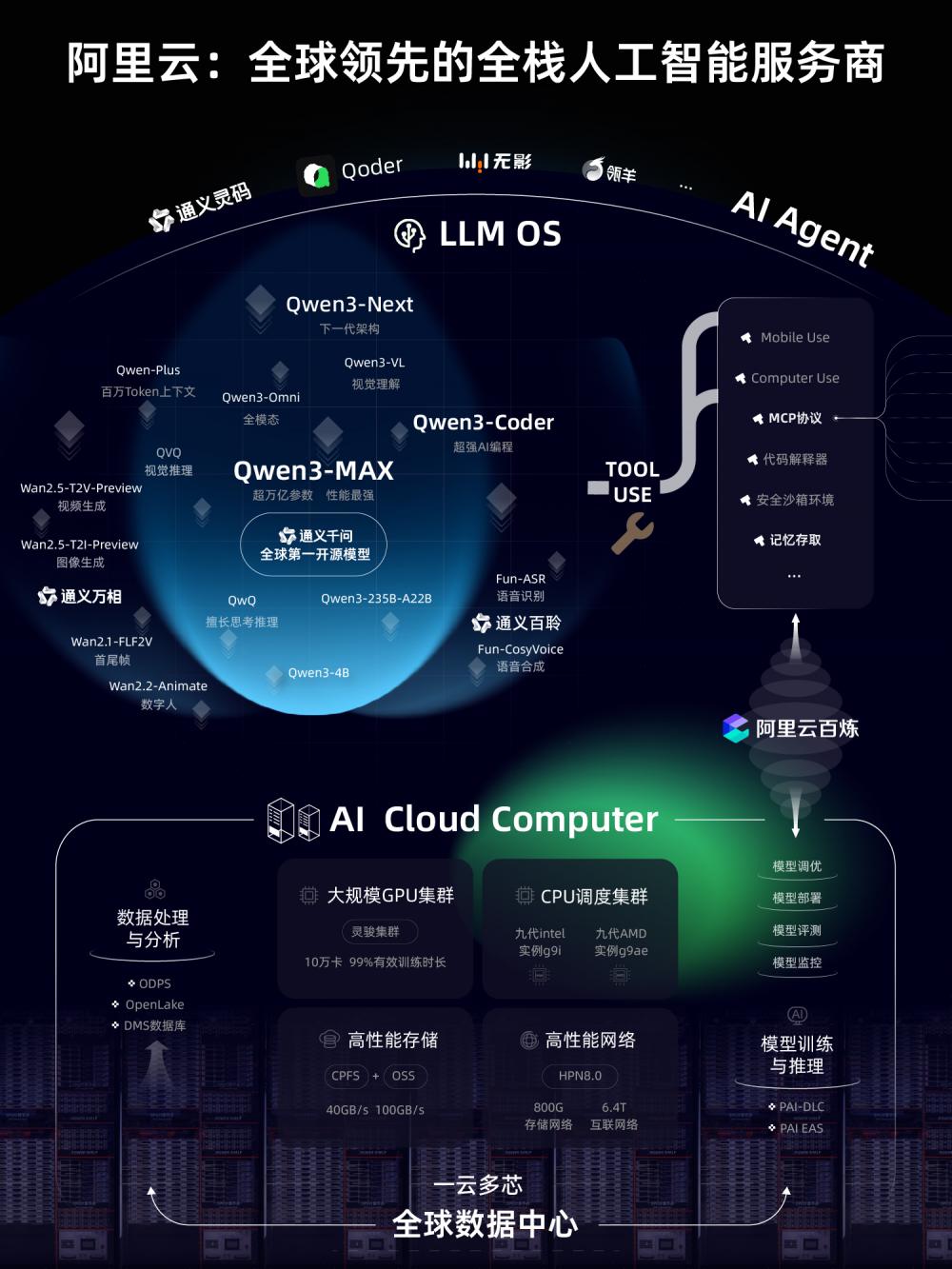

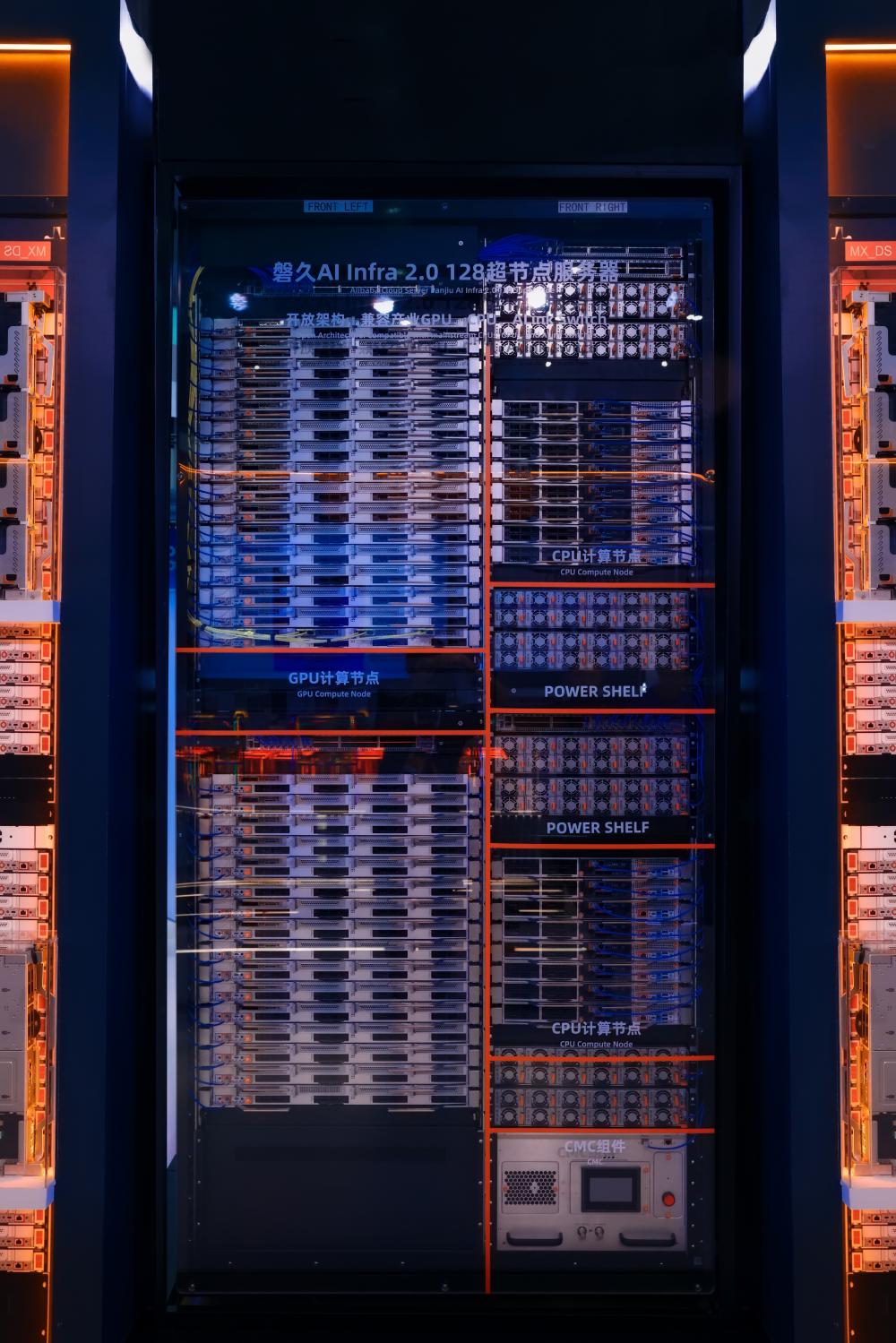

在性能提升的背后,是软硬件的深度协同。阿里云展示了自研 AI 芯片、分布式训练框架以及高效推理引擎的结合,这些努力显著降低了训练和推理的能耗与成本。在同等算力下,通义千问的训练效率相比上一代提升了数倍,推理速度也大幅加快。这不仅意味着更低的使用门槛,也为企业大规模部署 AI 提供了现实可行的基础。

在应用层面,阿里云强调通义千问并非只是一个模型,而是一个开放生态。通过与合作伙伴共建,它已在教育、医疗、制造、政务等多个行业推出了应用解决方案。在教育场景中,通义千问能够辅助教师备课与个性化辅导;在医疗领域,它可以快速检索文献并生成辅助诊断意见;在制造业中,它帮助工程师进行复杂设计推演与自动化文档生成。这些案例显示出大模型正逐步走向生产力工具的角色,而不仅仅是技术展示。

在多模态能力方面,阿里云也释放了更多可能性。通义千问支持图像理解、视频分析与跨模态生成,使 AI 更加贴近真实世界的复杂需求。这种跨模态的能力不仅提升了模型的实用性,也拓宽了未来的应用空间。

面对全球开源浪潮,阿里云同样积极拥抱开放。通义千问部分模型参数和工具链已经向开发者开放,并与 HuggingFace、OpenBMB 等社区展开合作。这种策略既能吸引更多人才参与生态建设,也让模型的应用场景更加多样化。开源意味着透明与共享,它有助于推动技术在全球范围内快速迭代,也让更多开发者有机会基于通义千问构建创新产品。

阿里云提出的目标不仅仅是打造性能领先的大模型,更是推动人工智能成为新型基础设施。正如电力和互联网曾经改变社会运行方式,大模型有望成为智能化时代的核心底座。从基础研究到行业应用,再到生态开放,通义千问正在尝试构建一个“算力—模型—应用—生态”的完整闭环。这意味着未来的 AI 不再是单点突破,而是系统性能力的综合体现。

不过,大模型的发展并非一帆风顺。数据安全、模型可信度、能耗问题以及跨文化理解,都是亟待解决的难题。阿里云在大会上也提出,将通过可控可追溯的 AI 安全体系,推动负责任的人工智能发展。与此同时,随着全球 AI 竞争的加剧,如何在技术创新与商业化之间找到平衡,也是所有参与者必须思考的问题。

在外界看来,这次发布会不仅是一场技术展示,更是一场行业信号:大模型的竞争已经进入深水区,唯有在技术、生态与责任上全面突破,才能在未来的全球格局中占据一席之地。通义千问的升级,既是中国科技实力的体现,也是全球 AI 发展历程中的重要注脚。它是否能真正成为“新型基础设施”,还有待时间验证。但可以肯定的是,人工智能的下一个十年,已经在我们眼前徐徐展开。