MCP 与 API 网关在架构和协议层面存在本质差异,企业应采用专为 MCP 设计的网关方案以保障安全性与可扩展性,而非简单复用传统 API 网关。

我服务的许多组织正在快速采用 模型上下文协议(MCP),以便通过 AI 智能体将服务和数据连接到 AI 模型。但他们也遇到了熟悉的挑战:既要保护 MCP 服务器和工具的访问安全,又要实现路由、限流、可观测性和开发者门户等能力。

API 早期的普及让我们深刻体会到:如果没有合适的网关控制,服务暴露会带来安全漏洞、性能灾难和运维混乱。

如果你正在企业内部构建并暴露 MCP 服务器,你很可能会问我经常被问到的问题:“我们能不能直接用现有的 API 网关来做 MCP?”

简短的答案是“也许可以”,但真正的问题是“你应该这样做吗?”API 网关并不是为 MCP 场景设计的。事实上,大多数 API 网关厂商最终都会推出专用的 MCP 网关。

让我们深入探讨 API 与 MCP 的根本范式差异,以及为何现有基础设施(API 网关)必须进化。

API 是无状态的,MCP 是有状态的

在讨论基础设施应如何演进前,首先要理解这两种方式的本质区别。API 是“无状态”服务,每个请求都是独立处理的。REST API 严重依赖底层传输协议(HTTP)来表达协议语义。实际上,这意味着 API 网关所需的所有路由、鉴权和策略信息都包含在 HTTP 头和 URL 结构中。

API 网关可以通过以下方式做出智能决策:

• 方法(如 GET、POST、PUT、DELETE)

• 路径(如 /users/123/orders)

• 头部(如 Authorization: Bearer xyz、Content-Type)

• 查询参数(如 ?limit=10&offset=50)

API 网关很少处理请求体内容。如果需要,也只是做些简单转换,或将部分内容提取到头部或元数据中用于路由。请求体通常遵循可预测的结构(如 Open API 规范),可通过简单的映射规则进行校验和转换。最重要的是,每个请求都是独立的,无需维护会话状态。

而远程 MCP 服务器则完全颠覆了这一模式。首先,MCP 客户端会通过“initialize”消息与 MCP 服务器建立连接,并协商协议参数。随后,服务器分配一个会话 ID(如 Mcp-Session-Id),用于协调该客户端后续所有交互。这个会话会维护关键上下文/状态,包括:

• 客户端与服务器协商的协议能力(可用的可选特性)。

• 前序工具调用及响应的结果/上下文。

• 异步工具调用状态、流式更新/通知。

• 服务器向客户端请求的信息状态。

与 REST API 不同,MCP 请求在 HTTP 层只包含极少的路由信息,协议内容全部在 HTTP 请求体中。典型的 MCP 请求如下:

POST /mcp

Mcp-Session-Id: session_abc123

Content-Type: application/json

{

"jsonrpc": "2.0",

"method": "tools/call",

"params": {

"name": "database_query",

"arguments": { /* 复杂嵌套结构 */ }

},

"id": "call_456"

}所有有意义的信息都在 JSON-RPC 请求体中:方法类型、具体调用的工具及参数。HTTP 层只是“哑巴”传输通道。

更具挑战性的是,MCP 服务器还可以通过 Server-Sent Events(SSE)主动向客户端推送进度更新、流式结果,甚至发起新请求(如引导、采样等)。这种双向、会话感知的通信模式与 API 网关设计时的请求 - 响应模型截然不同。

能否用 API 网关替代 MCP 网关?

如上所述,两者有本质区别。但也有相似之处:都基于 HTTP,可以应用 JWT/Token/OAuth 等安全机制,API 网关也能操作请求体。那么,能否用 API 网关治理 MCP 服务?

API 网关与 MCP 网关对比示意图

API 网关与 MCP 网关对比示意图

以下是你可能希望 API 网关实现的部分功能(非详尽列表):

• 解析请求体和响应(JSON-RPC),实现协议语义。

• 对请求体中的部分内容(如工具列表、工具调用、资源请求等)注入策略决策(允许/拒绝)。

• MCP 客户端的单个 HTTP POST 可能对应多个响应,并以流式(SSE)返回。

• 需要在流中注入策略执行。

• 建立流后,将 MCP 服务器的请求代理到 MCP 客户端。

• 协调 MCP 客户端与 MCP 服务器之间的差异。

• 向 MCP 客户端呈现单一逻辑 MCP 服务器(虚拟 MCP 服务器),后端可能有多个 MCP 服务器。

API 网关能实现部分功能,下面按复杂度递增梳理常见的 MCP 网关模式:

• 简单透传代理

• 部分协议理解

• MCP 协调代理(Brokering)

• MCP 多路复用(Multiplexing)

简单透传代理

最基础的做法是让 API 网关作为 MCP 流量的透传代理。在这种场景下,网关将 MCP 请求视为普通的 HTTP POST + JSON 负载,不理解 JSON-RPC 结构或 MCP 语义,但仍能提供一定价值:

优势

• HTTP 层认证(API Key、OAuth Token)

• 按客户端或 IP 的基础限流

• 传输层安全(TLS)终止与证书管理

• 请求/响应日志与基础指标采集

MCP 透传代理示意图

MCP 透传代理示意图

例如,你可以校验 HTTP Authorization 头中的 JWT,并通过可信 IdP 验证 JWT。这是基础的 HTTP 处理,任何 API 网关都能胜任。如果响应为 SSE 流?幸运的是,大多数现代 API 网关也能返回事件流。如果你想对响应实施策略(如限制客户端可见的工具),则需要理解 SSE 事件。简单透传代理无法实现这一点。

SSE 下的网关局限

• 无法流式策略执行:网关无法检查或过滤单独的 SSE 事件。

• 可观测性有限:无法跟踪进度、检测错误或统计每个事件的延迟。

• 无中途授权能力:无法在流式过程中撤销访问或动态应用策略。

• 会话上下文丢失:多个 SSE 事件属于同一 MCP 操作,但网关视为独立片段。

这就像在数据库前面加了个通用反向代理:你能获得连接池和基础监控,但无法实现查询级洞察或策略。一旦需要理解代理流量内容,这种方式就不够用了。

部分协议支持

这里开始变得有趣且复杂。通过自定义开发,你可以让 API 网关解析 MCP 的 JSON-RPC 负载,并提取有意义的信息用于策略决策。大多数 API 网关支持通过 JavaScript/Lua/模板策略等机制自定义请求体解析。例如,在 Apigee中,可以调用 JavaScript 扩展策略实现自定义解析与策略。

能力提升

• 更好地理解 JSON-RPC 请求。

• 实现工具级授权(如“市场部用户不能调用 database_query”)。

• 基础请求转换与校验。

部分协议支持示意图

部分协议支持示意图

痛点在于:这种方式很快变得脆弱且维护成本高:

• 动态解析复杂:MCP 工具列表长度不定,JSONPath 表达式越来越复杂且易碎。

• 性能开销大:JavaScript 策略比原生网关策略慢。

• 维护负担重:每新增 MCP 工具都可能需要更新网关策略,基础设施团队与 MCP 服务器开发强耦合。

• 流式支持有限:部分网关支持 SSE,但流中策略执行复杂度指数级上升。

实际情况是,你最终会在现有网关之上再造一个网关,不断为新特性和性能优化而挣扎。

MCP 协调代理(Brokering)

MCP 协调代理要求网关主动参与 MCP 协议对话,不仅仅是代理请求,还能根据策略修改、过滤或增强请求。例如,MCP 客户端可用一个协议版本连接 MCP 网关,网关再与后端 MCP 服务器协商不同版本。这在企业环境中尤为关键——当 MCP 服务器升级协议版本时,不可能让所有客户端同步升级。

在前述模式基础上,协调代理还可实现:

• 版本屏蔽:MCP 服务器升级时,保护 MCP 客户端免受破坏性变更影响。

• 请求过滤:根据兼容性需求,从发现响应中移除部分工具。

• 响应脱敏:根据用户权限,从工具响应中剥离敏感数据。

• 上下文注入:为工具调用添加企业上下文(如用户 ID、租户信息)。

• 错误处理:将 MCP 协议错误转化为企业合规的审计事件。

传统 API 网关难以胜任这些场景,因为它们缺乏原生 JSON-RPC 理解和会话感知的策略引擎。

MCP 多路复用(Multiplexing)

这时,传统 API 网关彻底“撞墙”。MCP 多路复用要求将多个后端 MCP 服务器聚合为一个逻辑端点,即“虚拟 MCP”。

例如,客户端只需连接一个 MCP 端点,即可访问多个后端服务器的工具:

• 天气工具来自 weather-service.internal

• 数据库工具来自 analytics-service.internal

• 邮件工具来自 notification-service.internal

AI 智能体无需了解和连接众多 MCP 服务器,只需对接一个虚拟端点,统一访问所有企业工具。

MCP 多路复用聚合示意图

MCP 多路复用聚合示意图

复杂度爆炸:实现这一点需要传统 API 网关不具备的能力:

1. 会话分发:客户端发起“tools/list”时,网关需查询所有后端服务器并合并结果。

2. 请求路由:工具调用需根据工具名路由到正确后端。

3. 响应多路复用:多个后端的流式响应需合并为单一 SSE 流。

4. 状态协调:会话 ID 和协议协商需在多个后端连接间管理。

5. 错误隔离:某个后端故障不应影响整个虚拟会话。

这种协议感知的聚合与虚拟化远超传统 API 网关的设计初衷。你几乎需要重写网关的核心请求/响应处理逻辑,以支持 MCP 的会话语义。

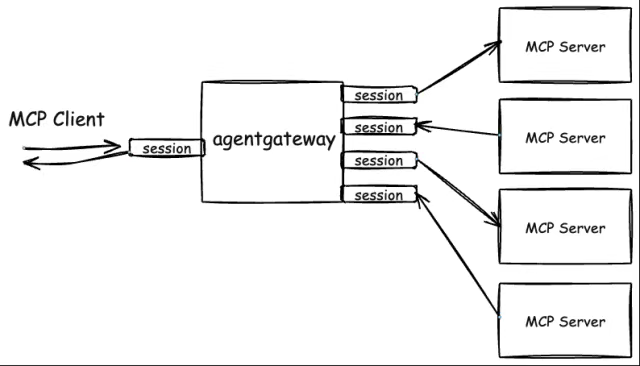

Agentgateway:为 MCP 而生的网关

Agentgateway 是 Linux 基金会开源项目,采用 Rust 编写,专为 AI 智能体协议(如 MCP)设计,吸取了 API 网关的经验教训。与为无状态 REST 交互优化的传统 API 网关不同,agentgateway 原生理解 JSON-RPC 消息结构,维护有状态的会话映射,并支持 MCP 所需的双向通信模式。

这种深度协议感知能力,使其能够正确地多路复用/解复用 MCP 会话,将客户端请求分发到多个后端 MCP 服务器,聚合工具列表,并维护服务器主动向客户端发消息时所需的关键双向会话映射。agentgateway 的架构天然契合 MCP 的会话导向、流式通信模型,无需与请求 - 响应 API 架构“对抗”。

agentgateway 工作原理动图

agentgateway 工作原理动图

基于此,agentgateway 可作为原生 MCP 网关、大语言模型(LLM)网关和智能体间(A2A)代理,提供传统 API 网关无法实现的安全、可观测性和治理能力。

它支持 MCP 多路复用,将多个后端服务器的工具统一联邦,细粒度授权控制客户端可访问的工具,并无缝支持 stdio 与 HTTP Streamable 传输。

当与 CNCF 项目 kgateway 作为控制面集成时,agentgateway 具备原生 Kubernetes 能力,团队可用标准 Gateway API 资源管理 MCP 服务,协议复杂性由代理自动处理。

这种专为 MCP 设计的方案,为企业级 MCP 部署带来高性能、安全性和运维简洁性,避免了用 API 网关“硬改”带来的脆弱性、维护负担和架构妥协。

本文由公众号“几米宋”授权AI产品之家转载,原文连接: https://mp.weixin.qq.com/s/29AS1AyCAll6Zq0Gn0n5sQ