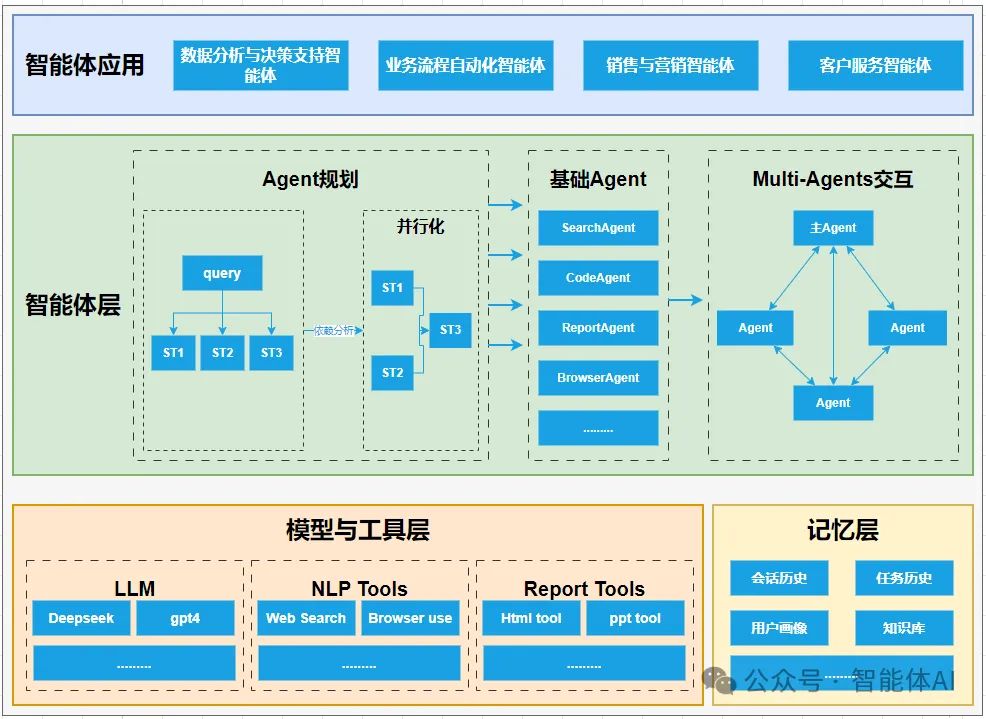

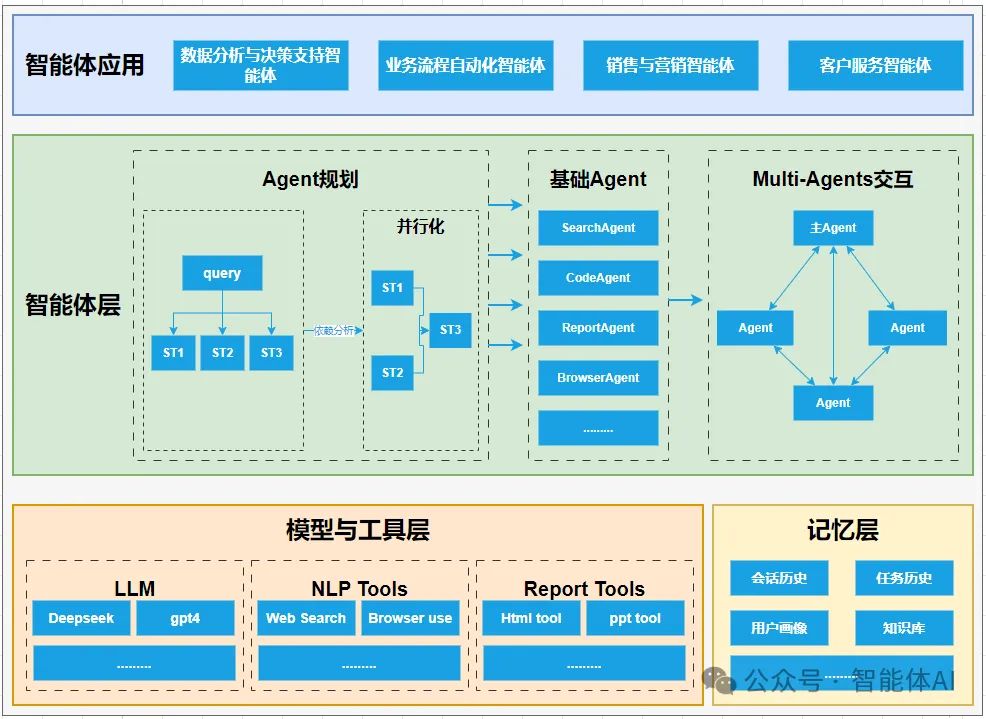

这两年有一个词,几乎出现在所有技术趋势报告里:AI Agent。 如果说大模型是“超级大脑”,那AI Agent更像是给大脑接上了“身体”和“神经系统”——它不再只是回答问题,而是能理解目标、做出决策、调度工具、持续进化,最终变成一个可以托付任务的“数字员工”。

这两年有一个词,几乎出现在所有技术趋势报告里:AI Agent。 如果说大模型是“超级大脑”,那AI Agent更像是给大脑接上了“身体”和“神经系统”——它不再只是回答问题,而是能理解目标、做出决策、调度工具、持续进化,最终变成一个可以托付任务的“数字员工”。

在全世界被 AI 改变的三年里,这家基金投资了约70个 AI 项目,既看到新机遇对各行各业的重塑,也关注到新趋势对创业者持续不断地挑战。

在全世界被 AI 改变的三年里,这家基金投资了约70个 AI 项目,既看到新机遇对各行各业的重塑,也关注到新趋势对创业者持续不断地挑战。

nof1 是一个专注于金融市场的 AI 研究实验室,他们认为金融市场是世界建模引擎,是AI的最佳训练环境。也是唯一随着人工智能变得更聪明而变得更难的基准。

nof1 是一个专注于金融市场的 AI 研究实验室,他们认为金融市场是世界建模引擎,是AI的最佳训练环境。也是唯一随着人工智能变得更聪明而变得更难的基准。

DeepSeek-OCR的本质是更高级的embedding,吗?会替代传统分词器吗?

共同本质:无论是四个轮子的汽车还是两条腿的机器人,它们本质上都是用视觉(摄像头)感知世界并做出物理行动的机器人。

共同本质:无论是四个轮子的汽车还是两条腿的机器人,它们本质上都是用视觉(摄像头)感知世界并做出物理行动的机器人。

DeepSeek-OCR 是一种高效的“视觉-文本压缩模型”,利用视觉模态解决大模型长上下文的算力瓶颈,通过“看图”来记忆和理解文本

DeepSeek-OCR 是一种高效的“视觉-文本压缩模型”,利用视觉模态解决大模型长上下文的算力瓶颈,通过“看图”来记忆和理解文本

深入解析 MCP 与 API 网关的核心区别,了解为何专用的 MCP 网关对于现代应用的安全与性能至关重要。

斯坦福李飞飞从视觉识别迈向“空间智能”新前沿 ,创立World Labs,聚焦三维世界的世界模型和空间推断

斯坦福李飞飞从视觉识别迈向“空间智能”新前沿 ,创立World Labs,聚焦三维世界的世界模型和空间推断

根据 AWS 报告 ,AI 正从工具(实习生)跃迁为自主的“AI 员工”(Agentic AI),要求老板将管理模式从“下指令”升级为“定目标”

根据 AWS 报告 ,AI 正从工具(实习生)跃迁为自主的“AI 员工”(Agentic AI),要求老板将管理模式从“下指令”升级为“定目标”

你有没有想过,亲手创造一个能听懂人话、并真正帮你干活的AI助手?比如,告诉它“我想去三亚度假”,它就能自动查询航班、规划行程,而不只是陪你聊天?过去,这需要复杂的编程和系统对接,门槛极高。但现在,OpenAI推出的 AgentKit ,正试图将这一切变得像搭积木一样简单。它宣称能让任何人,无论会不会写代码,都能快速设计和部署强大的AI智能体。

你有没有想过,亲手创造一个能听懂人话、并真正帮你干活的AI助手?比如,告诉它“我想去三亚度假”,它就能自动查询航班、规划行程,而不只是陪你聊天?过去,这需要复杂的编程和系统对接,门槛极高。但现在,OpenAI推出的 AgentKit ,正试图将这一切变得像搭积木一样简单。它宣称能让任何人,无论会不会写代码,都能快速设计和部署强大的AI智能体。